過去,許多眼疾被認為是中老年的問題;然而,3C科技產品普及,促使多數人每天平均用眼時數高達8~10小時以上,連帶讓愈來愈多年輕人也開始面臨眼疾的困擾。

有鑑於此,近年陸續衍伸出「眼睛險」的方案。目前已有四家人壽保險公司──元大人壽、國泰人壽、臺銀人壽、安達人壽,推出相關的保險產品。

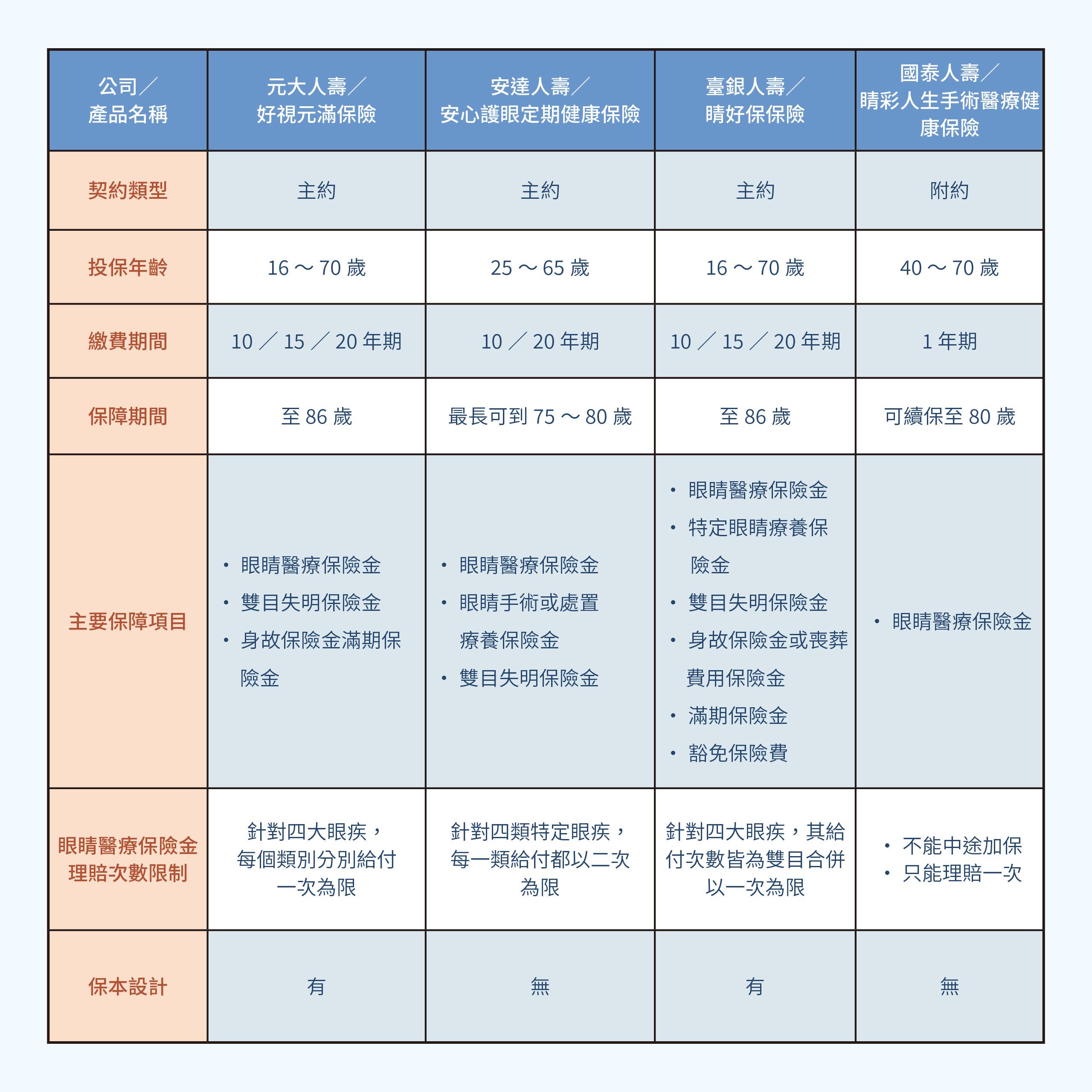

四大家眼睛險重點比較

對於多數民眾來說,全身型醫療險仍為首選,優點是涵蓋範圍廣,能提供全面的醫療保障。但從另一個角度來看,若因罹患單一器官疾病(例如:白內障)而需要較高的治療費用時,有可能發生理賠額度不夠的狀況。因此,主攻眼疾醫療保障的眼睛險,便能針對特定範圍,提供適度的保險金補強。

目前在台灣的眼睛險產品,主要著重在臨床常見的四大眼疾──白內障、青光眼、黃斑部病變、視網膜剝離,提供不同程度、範圍等相關理賠。以下針對四家提供眼睛險的保險產品,進行重點整理與比較:

共通點與差異分析

綜觀四家商品內容,雖然同樣鎖定在四大眼疾為核心保障,但在條款細節方面,各有值得留意的差異。歸納說明如下:

#主約vs附約

保險產品分為「主約」和「附約」,前者可單獨投保,後者須依附主約。對於民眾來說,若希望將投保預算集中在眼睛保障方面,可直接考慮主約型態的眼睛險;若本身已有醫療保險,則可考量尋找(同一家)附約類型的眼睛險。

#手術?處置?哪個才有理賠

廣泛來說,醫療行為主要可分為「手術」和「處置」,這兩者的定義與涵蓋項目,是影響保險給付的關鍵。

手術:通常指具侵入性、風險較高的治療,例如青光眼導管置入術、白內障切囊術等。這類行為通常需要專業醫療知識與技能,且大多會被保險公司列入理賠項目。

處置:指非侵入性或侵入性較低的醫療行為,例如眼瞼膿瘍切開術。而處置又可細分為「特定處置」和「一般處置」。前者雖不屬於傳統手術,但因其特殊性,保險公司會將其列為理賠項目,民眾應以各家保單的列舉項目為準;後者指的是換藥、打針等日常醫療行為,通常不會列入理賠範圍。

保單所認定的手術和處置項目,皆源自《全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準》。因此,若民眾所接受的醫療服務,沒有包含在保單所定義的手術或特定處置中,則申請理賠成功的機率並不高。建議有意投保者,務必在事前仔細閱讀並理解保險合約,才能確保自身權益不受影響。

#最高投保年齡&保障期間

由這張比較表可以發現,四家眼睛險皆有鎖定從中年(40歲以上)到老年(80多歲)的主力族群;部分則把年齡下探到25 歲、甚至16歲,這可能與眼疾逐漸年輕化的趨勢有關。

#理賠項目與次數

針對四大眼疾的理賠,都是各家眼鏡險的主力項目;明顯差別在於範圍(單眼或雙眼)、次數(一次或兩次)。

上述狀況並無好壞分別,且背後可能牽涉到理賠認定標準、保險給付金額等項目,建議民眾投保前先詳細且清楚詢問,才能選擇最適合自己的保險產品。

#保本設計

目前僅有元大和臺銀有提供保本設計。以元大的來看,除保險期間享有眼睛相關保障外,若身故時會提供身故保險金,滿期仍生存者可領回整筆保費總和;在臺銀方面,若發生身故、滿期或雙目失明時,皆能退還所繳保費,也不會扣除已領的理賠給付。

案例:元先生,30歲,投保金額3萬元,他選擇繳費20年期,經計算後須年繳保險費13,050元;後來選擇自動轉帳繳款,可再享1%折扣,折扣後年繳保險費為12,918元。

期間,若因疾病或傷害而罹患白內障,可獲得保險金6萬元。若罹患視網膜剝離、黃斑部病變、青光眼,皆可獲得保險金3萬元,每項給付以一次為限。

到了86 歲仍健在,則可領回滿期保險金261,000元。

相較於全身型醫療險,眼睛險的金額比較親民,年繳費用換算成每日保費,僅約35元左右,等於民眾僅須每天省下一杯超商黑咖啡的價錢,就能夠擁有一份完整的眼疾保障。

從視覺專業到風險管理,提供更周全的參考

視覺相關的風險與支出,已不再受年齡侷限。對於專業視光從業人員來說,在驗配服務之外,若能預先熟悉眼睛險的概念與內容,將有機會在與顧客的互動過程中,適時以中性且全面的角度,提醒他們關注相關類型的保障方案,並由其自行評估,是否有意願再向合格保險機構諮詢。

相信這不僅是守護每個人的視力健康,也希望能幫助大家獲得更周全的資訊,為未來做出更完善的準備。

參考資料/元大人壽、安達人壽、臺銀人壽、國泰人壽(詳細且最新資訊,請以各大人壽保險官方網站為主)