作者:林昌平教授,德國漢堡大學醫學博士,現任高雄德昌眼科院長

文章出處:www.eyecity.com.tw

台語俗諺「眼睛糊到蜊仔肉」,形容一個人白目、不辨是非、識人不明,從小聽到大、又身為眼科醫師的我,卻不清楚這俗語怎麼來的。偶然上網找眼翳的台語,卻意外發現原來兩個眼皮開合就像蜆一樣,裡面長出的贅肉就像蜊仔肉,先人如此傳神的形容,談的其實就是眼科醫師熟悉的「眼翳」。

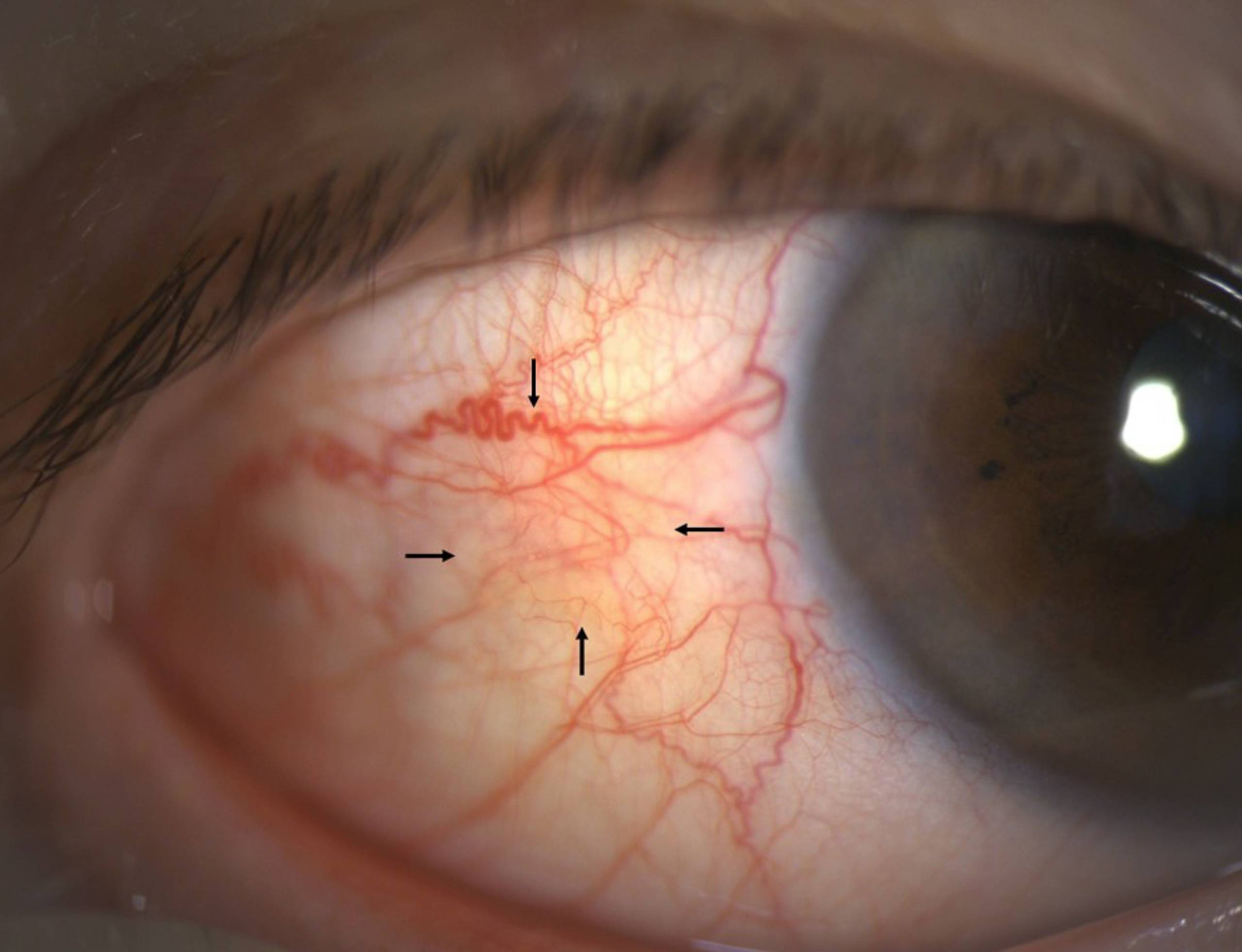

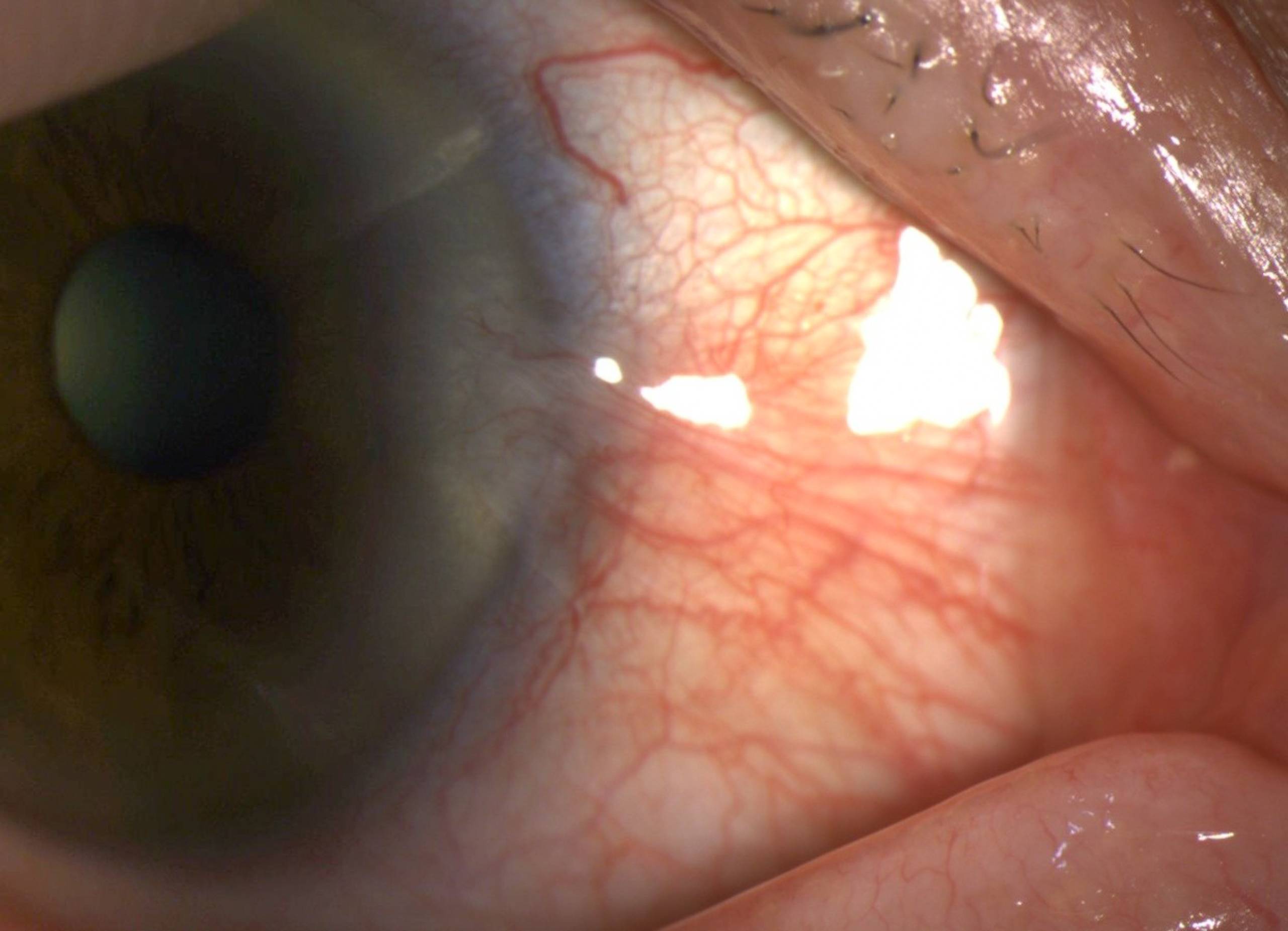

眼翳是長在角膜邊緣結膜(眼白)上的贅肉,又稱「翼狀贅片」,通常靠鼻側較易發生。一般認為它是因陽光、乾燥空氣、灰塵等長時間的刺激,導致結膜組織增生、新生血管及上皮增厚。初始的增生組織是在眼白上一個略帶黃色、血管略多的小突起,被稱為「眼裂黃斑」。眼裂就是指上下眼皮張開的範圍,黃斑則是形容它的外觀。然而,患者聽到黃斑兩個字就很緊張,感覺彷彿快瞎了,其實這和黃斑部病變完全不相干。

組織若持續增生,會朝向角膜增長,形成一個尖端侵入角膜的三角形,嚴重者甚至會遮到瞳孔而影響視力。偶爾眼翳會同時長在鼻側及顳側,眼科醫師戲稱為「雙龍搶珠」。

眼裂黃斑,即箭頭所包圍的區塊

眼翳確切發生原因並不十分清楚,一般認為與紫外線的曝露量有密切的關聯,長時間曝露於陽光下,乾燥炎熱的氣候,以及風沙大等慢性刺激,可能都是主要因素。調查研究顯示,長時間生活在戶外的農民、漁夫及建築工人等較常見;年紀越大,鄉村比都市,以及居住於低緯地區,罹患率都較高,相當程度顯示紫外線的累積及照射量是重要因素。多數研究顯示男比女多,但一個西藏的研究顯示女比男多,所以性別可能並非重要因素,生活方式的影響較大。

眼翳

眼翳一般不會造成不舒服,多數病人是因為眼睛常常紅紅的不好看而求診。由於眼睛的新生血管多,稍受刺激,包括熬夜、喝酒、吃刺激食物、曬太陽或曝露風沙中等,都極易造成眼紅。偶有異物感是因為增生突起處輕微破皮,以及淚水無法平均分布而導致,一般給予人工淚水即可。若眼翳變紅而不舒服,則已有發炎現象,可採用弱類固醇藥水或藥膏暫時解除症狀,但不應長期使用。若眼翳大到遮住瞳孔而妨礙視力,增厚而影響外觀,或導致高度散光,則需借助手術將其切除。

眼翳切除為門診手術,術後於傷口處加壓包紮,可幫助止血及表皮癒合,同時會給予患者消炎止痛藥服用,以減少疼痛感。第二天回診除去加壓包紮,檢查傷口,之後只需按時點眼藥及門診追蹤檢查至傷口癒合即可,傷口完全癒合前會略有痛感。

手術切除眼翳以後,約有百分之十至二十的病例仍會復發。有許多手術方法例如自體結膜移植,使用抗癌症藥物(Mitomycin-C)降低纖維細胞活性,都可以降低復發機率。筆者使用傷口緣結膜壓平復位的方法,也有不錯的效果。另,早期曾以放射線照射減少復發率,現已無人使用。

網路上雖有許多關於各類營養食品的預防方法,但並無確切證據。建議可從根本做起,在戶外活動時,戴上太陽眼鏡,防止紫外線、風沙的曝露,是比較有效的預防方法。